Classe Foxtrot – Projet 641

(1957 - 2014)

Mise à jour 18 octobre 2025

- Période service : 1957 – 2014

- Bureau d’études : TsKB 18 (Rubin)

- Prévu : 160

- Réalisés : 75

- En service : 0

- Perdu : ?

- Exportation : Pologne (2), Corée du Nord, Ukraine (Type Zaporizya – 1), Inde (8), Cuba (3), Libye (Classe Al Khyber – 6)

- Propulsion : Diésel électrique

- Hélice : 3 x 6 pales

- Longueur : 91,3 m

- Maître-bau : 8,5 m

- Déplacement S/P : 1.983 / 2.515 t

- Profondeur : 300 m

- Vitesse surface : 16,8 nds

- Vitesse plongée : 16 nds

- Equipage : 78

- Armement : Torpilles

- Autonomie : 33.800 mn surface

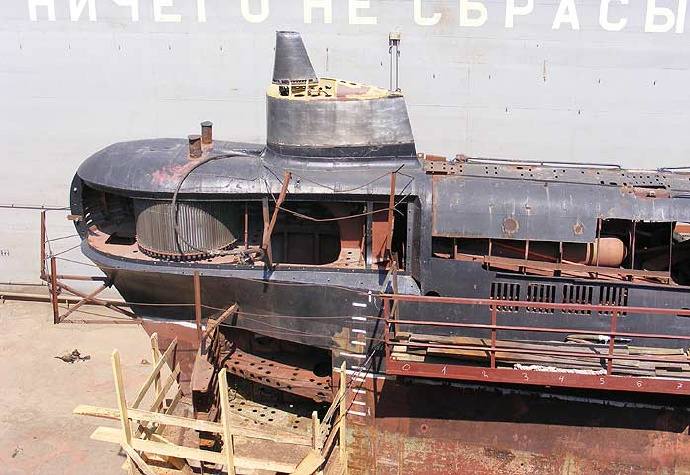

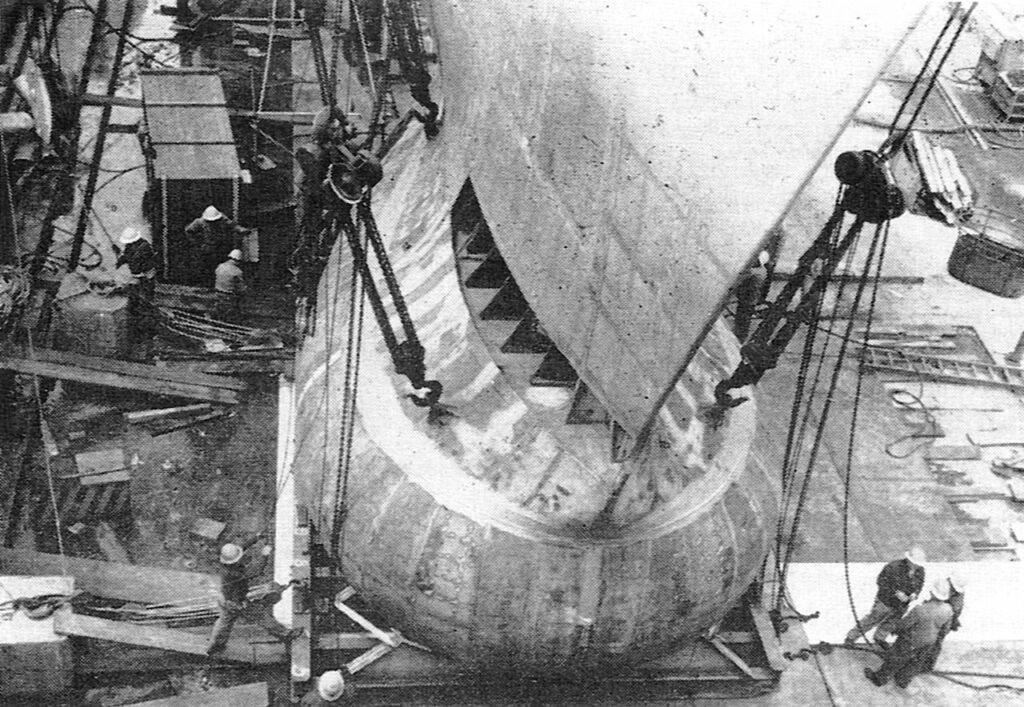

La Classe Foxtrot a été construite pour remplacer l’ancienne Classe Zulu qui souffrait de faiblesses structurelles. Le concept des sous-marins de la Classe Foxtrot a été développé dès 1953 à partir des expériences et des données de la construction navale allemande, tombées dans les mains russes après la capitulation de l’Allemagne (mais comme toutes le Classes précédentes). Les sous-marins de cette Classe ont été mis en chantier entre 1954 et 1981. 75 furent construits (la marine en voulait 160) sous le nom de Projet 641 dont 20 furent exportés (Cuba (3), Inde (8), Libye (6), Pologne (2), Ukraine (1)). Des modifications apportées à la propulsion et à l’équipement électronique pour l’exportation ont mené à la création des Projets I641L pour la Lybie en 1976 (6), Projet I641 pour l’Inde en 1965 (4) dont deux seront modernisés en Projet I641M et Projet I641K pour Cuba en 1972 (3) et l’Inde (4).

Le Projet 646 (étudié à partir de 1955, puis abandonné en 1957) devait être dérivé du 641 avec deux missiles P-10 ou quatre missiles P-5, P-6. Le Projet a été abandonné en 1957 au profit du Projet 659.

Les sous-marins de la Classe Foxtrot étaient en mesure d’opérer sans interruption à grande profondeur durant quatre jours et jusqu’à huit jours à faible vitesse. Ensuite, ils devaient remonter jusqu’à sept mètres, profondeur permettant l’utilisation du schnorchel afin de renouveler l’air et de recharger les batteries. À ce moment-là, les sous-marins étaient facilement détectables. Les sous-marins restaient normalement en mer durant 90 jours, ensuite, ils devaient subir une révision d’entretien.

Certains ont navigué très tardivement, principalement à l’étranger. Les sous-marins polonais Wilk et Dzilk ont servi jusqu’en 2003. En Inde, le Karanj a servi jusqu’en 2004 et le Zaporizhzhia ukrainien a servi jusqu’à sa capture par les forces russes en Crimée en 2014.

NB: Ne pas confondre la Classe Foxtrot (Projet 641) avec la Classe Tango (Projet 641B).

L’explosion du B-37 (11 janvier 1962)

Le 11 janvier 1962, le sous-marin B-37 est amarré à l’embarcadère de la base navale d’Ekaterininsky (Polarny), toutes les portes étanches ouvertes. Il effectuait l’entretien et des essais de ses torpilles. Un incendie s’est déclaré dans le compartiment des torpilles, probablement à cause de l’inflammation de l’hydrogène lorsque l’équipement électrique fut mis sous tension. Les onze torpilles ont explosé. Le sous-marin a été immédiatement détruit tuant tous les marins, à l’exception du Commandant, du Capitaine en second Rank Begeba qui se trouvait sur le quai au moment de l’explosion et du Capitaine Third Rank Jakubenko, qui se trouvait sur une autre partie de la base. Le sous–marin soviétique S-350, un sous–marin du Projet 633 (Classe Romeo) amarré à côté du B-37, a également été gravement endommagé par l’explosion et plusieurs hommes d’autres navires et du chantier naval ont été tués. Au total, 122 personnes ont perdu la vie : 59 membres d’équipage du B-37, 19 membres d’équipage du S-350 et 44 autres marins des alentours.

La crise des missiles de Cuba

En décembre 1961, Vassili Arkhipov est nommé officier à la 69eme brigade de la Flotte du Nord. Le 1er octobre 1962, dans le cadre de l’opération Anadyr lors de la crise des missiles de Cuba, il est envoyé avec son équipe à Cuba et sert à bord du sous-marin B-59. Il est équipé d’une torpille à ogive nucléaire T-5, ce que ne savent pas les Américains.

Peu avant le départ du B-59, Vassili Arkhipov avait demandé à son supérieur, l’Amiral Vladimir Fokhine, dans quel cas utiliser l’arme nucléaire. La réponse n’avait pas été très claire, le sous-marin devant utiliser son arme nucléaire en cas de dommages qui lui seraient portés (trou dans la coque) ou sur ordre spécial de Moscou. Après avoir traversé l’Atlantique, le B-59 est repéré par l’US Navy aux portes de Cuba. Pour le pousser à remonter, ils lui lancent des grenades inoffensives (après en avoir informé l’amirauté soviétique, mais qui ne pourra relayer le message au sous-marin). Se croyant menacé, le Commandant du sous-marin a voulu lancer une torpille nucléaire…

D’après Thomas Blanton, directeur de la National Security Archive, Vassili Arkhipov a « sauvé le monde » en s’opposant à ce que le sous-marin soviétique réplique aux bombardements du navire de guerre américain, demandant d’attendre les instructions de Moscou avant de lancer une attaque nucléaire.

En 2002, Vladimir Issatchenkov présente la version d’un autre officier présent, Vadim Orlov, moins dramatique et affirmant que seul le Commandant, ayant perdu son sang-froid, tenait à lancer l’ogive nucléaire pendant que les autres officiers, dont Vassili Arkhipov, tentaient de le calmer. Quoi qu’il en soit, on est passé près de la catastrophe !

Souvenirs d’un officier soviétique lors d’une campagne (1973-74)

Le sous-marin B-409 n’a pas eu cette chance ; il a été découvert et suivi par les Français. Nous avons été assignés à des zones de patrouille avec pour objectif principal de rechercher et de détecter les sous-marins lanceurs d’engins balistiques américains (SNLE), de maintenir le contact avec eux et, en cas de guerre (action militaire), de les détruire à la torpille, idéalement avant qu’ils ne puissent lancer des missiles vers notre territoire (la mer Méditerranée était alors la principale zone de lancement des SNLE américains). Notre première zone de recherche a été la mer Tyrrhénienne, où nous avons aperçu notre premier SNLE.

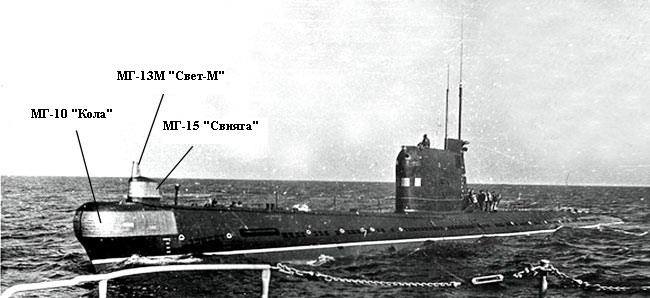

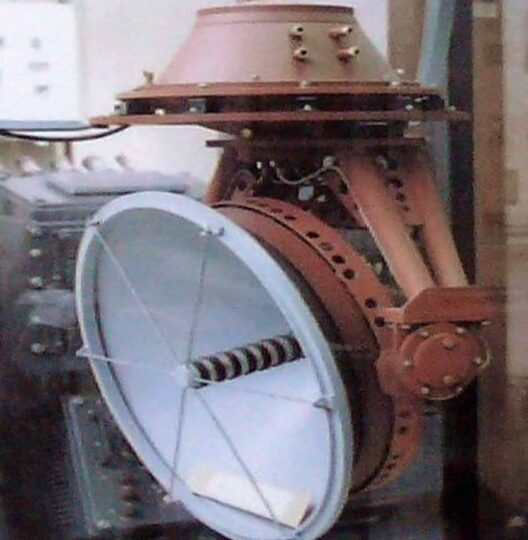

L’avantage initial de notre sous-marin résidait dans notre quasi-embuscade, naviguant à 2,5-3 nœuds grâce à une propulsion électrique. Un sous-marin nucléaire lanceur d’engins soviétique, en mission de combat dans la zone, ne nous a pas entendus et est entré en collision avec nous. Le nouveau sonar à transistors MG-10M du sous-marin s’est également révélé d’une grande aide. Ce premier contact a été impressionnant, car nous avons suivi le sous-marin nucléaire lanceur d’engins plus longtemps que jamais : une heure et 56 minutes, un record sans précédent pour nous.

Mais ensuite, lors de la phase de poursuite du sous-marin lanceur d’engins américain, notre désavantage technologique est immédiatement apparu : nous ne pouvions maintenir qu’une vitesse moyenne (un peu plus de 6 nœuds), et une fois repérés, les Américains accéléraient et tentaient de s’échapper. À 14-16 nœuds, ils pouvaient facilement nous semer (nous pouvions atteindre ces vitesses brièvement, mais nous serions complètement assourdis et perdrions immédiatement le contact acoustique). Mais cette fois, avec un orage violent au-dessus de nos têtes, le tonnerre et les éclairs, les conditions hydrologiques étaient tout à fait particulières ; même si la distance augmentait progressivement, nous pouvions encore entendre le sous-marin lanceur d’engins américain et le suivre. Au bout d’un moment, les Américains ont finalement compris cela et ont lancé un simulateur de sous-marin, une réplique très réaliste d’eux-mêmes en termes de bruit. Nous étions incapables de suivre deux cibles simultanément au sonar ni de déterminer laquelle était la véritable cible. Par conséquent, nous avons perdu le contact et sommes remontés à la profondeur périscopique, où nous avons eu du mal à envoyer un rapport radio en raison de l’orage et de la puissance des éclairs.

Le sonar MG-10M est bi-bande, mais ses performances sont naturellement optimales dans les basses fréquences. Nous n’avons rencontré aucun problème en cours d’exploitation, mais vers la fin de notre voyage autonome, nous avons détecté une augmentation du bruit des transistors dans le module préamplificateur, qui a nécessité son remplacement. Nous avions quelques pièces de rechange, mais pas toutes. Pire encore, nous avons découvert un court-circuit dans l’isolation du récepteur d’antenne. L’écoulement de l’eau entre la coque pressurisée et la coque extérieure légère avait arraché les protections métalliques de l’entrée de câble en forme de carotte. Celles-ci se sont détachées et ont sectionné l’isolation du câble. Après leur sectionnement et leur mise au rebut, aucun autre court-circuit ne s’est produit. Quant au sonar à tube MG-200… il était pratiquement inutilisable. Il ne détectait pas du tout les SNLE, ou très faiblement, et il chauffait comme une bouilloire. Il y avait également des problèmes avec son système hydraulique : l’antenne était inclinée. En raison de la forte humidité, sa section haute tension tombait fréquemment en panne, provoquant des courts-circuits occasionnels. Les transformateurs et autres composants tombaient également fréquemment en panne.

Nous n’avons utilisé le sonar actif MG-200 qu’une seule fois contre un sous-marin nucléaire lanceur d’engins américain, en envoyant deux impulsions. L’écho reçu était très faible et flou, à une distance d’environ 20 chaînes, mais les Américains ont immédiatement pris la fuite comme s’ils avaient été ébouillantés.

Nos contacts avec les SNLE américains ne duraient généralement que 10 à 20 minutes, et nous ne pouvions pas suivre l’ennemi plus longtemps (pour les raisons déjà mentionnées). Cependant, nos rapports d’observation de cibles étaient extrêmement utiles au Haut Commandement de la Marine, qui utilisait ces informations pour déterminer les itinéraires de patrouille des SNLE américains et ordonner aux autres forces de les suivre. Au cours de cette sortie autonome, les B-440 ont établi 14 contacts stables avec les SNLE américains. Lorsque le sous-marin a fait surface, l’équipe de reconnaissance radio a travaillé sans relâche. J’ai été impressionné par leur professionnalisme exceptionnel. Grâce à des récepteurs radio obsolètes (R-670), ils ont pu détecter et surveiller efficacement les communications américaines, déterminer leur position approximative et les classer. Par exemple, ils furent ravis d’intercepter pour la première fois une transmission radio provenant d’une escadre aérienne d’un porte-avions américain entrant en Méditerranée. Nous recevions habituellement des informations sur la situation en surface en Méditerranée et en Atlantique par le biais de messages radio envoyés par des avions de reconnaissance. Les jeunes hommes de l’équipe de reconnaissance radio étaient des recrues, bien entraînés et de véritables professionnels. Le problème le plus problématique résidait dans l’instabilité de l’étanchéité des nœuds d’alimentation à grande profondeur (200 mètres ou moins). Les câbles d’alimentation de l’antenne déportée (à l’intérieur d’un capot de protection sous le pont) étaient inondés, rendant celle-ci instantanément inutilisable et nous obligeant à démonter et sécher les connexions en surface. L’émetteur-récepteur radio était également inondé à la profondeur du périscope, obligeant l’officier de quart à crier des ordres, parfois par l’intermédiaire d’un intermédiaire en salle des opérations, jusqu’à ce que l’opérateur radio puisse ouvrir et sécher l’antenne sur le pont. Quant au mât de l’antenne, il était constamment inondé et ne pouvait plus être réparé pour la transmission, le laissant en mode réception uniquement.

Nous ne rechargions les batteries que la nuit, en calculant le temps comme suit : trois jours sous l’eau, dont une nuit (jusqu’à l’aube). (Nous en profitions également pour jeter nos déchets dans les compartiments supérieurs.) Les navires anti-sous-marins nous dérangeaient rarement ; nous évitions leurs sonars à l’avance, car leurs sonars AN/SQS-26 à triple modulation avaient un signal distinctif et pouvaient être entendus bien à l’avance. À une occasion, nous nous sommes même approchés d’un navire anti-sous-marin américain, à seulement 70 chaînes (7 milles nautiques). Il utilisait son sonar à une portée de 150 chaînes (15 milles nautiques), mais il ne nous a pas détectés. Nous avons décidé de ne plus prendre de risque.

Les plus dangereux étaient les Orion, équipés de faisceaux radar en cosécante carrée et de magnétomètres. Si nous détections la signature radar d’un avion sur notre radar de recherche (passif), nous devions piquer immédiatement. Le temps d’attente était généralement d’une minute et demie. C’était encore plus grave si nous étions en train de recharger. Un jour, le commandant de bord décida de ne pas piquer pendant un rechargement nocturne (pour économiser les batteries). Un Orion en approche éteignit son radar et se mit à voler perpendiculairement à notre cap, utilisant apparemment son magnétomètre pour nous détecter. Nous décidâmes d’ignorer cela, de terminer le rechargement et de piquer. L’ennemi cessa de nous contacter et ne nous suivit plus.

Le sous-marin du Projet 641 était initialement conçu pour une autonomie de 90 jours, principalement grâce à ses réserves de nourriture et d’eau douce (80 tonnes stockées dans des réservoirs). Pour les voyages plus longs, nous chargions autant de nourriture que possible. Les congélateurs étaient remplis de viande congelée, et les boîtes de conserve et les produits secs étaient empilés à tous les endroits possibles et imaginables. Pour éviter que les marins ne volent les boîtes de conserve pendant le chargement, le capitaine adjoint supervisait personnellement le chargement et affectait un tiers de l’équipage, mais cela ne résolvait pas le problème ; les marins parvenaient toujours à glisser quelques boîtes de conserve à leur « place ». Après le premier mois, la viande fraîche disparut, d’abord mentalement (à cause de la décongélation périodique au congélateur), puis physiquement. La viande et le poisson en conserve devinrent donc les nouveaux choix. Le pain provenait de boîtes de conserve (du pain blanc trempé dans l’alcool) et ne pouvait être consommé cuit à la vapeur que selon des règles précises. Cuit à la vapeur correctement, il était aussi délicieux que du pain frais. Les pommes de terre naturelles s’épuisaient ou pourrissaient, si bien que les pommes de terre en conserve devinrent la nouvelle option : moins savoureuses, mais toujours comestibles. Une fois celles-ci épuisées, les pommes de terre séchées devinrent la nouvelle option (qui avaient un goût pire, mais n’étaient pas des chips). Le chou était le légume de base, mais même le chou naturel s’épuisait, si bien que le chou en conserve devint la nouvelle option. Au bout de trois ou quatre mois, les boîtes commencèrent à gonfler sous l’effet de la chaleur intense de la cale, passant de cylindriques à sphériques. La solution à l’intérieur se transforma en un composé acide dangereux, et les marins devaient tourner la tête avec précaution lorsqu’ils perçaient les boîtes avec leurs couteaux. L’« eau acide » était projetée sous haute pression, et le chou était trempé dans l’eau pendant une journée entière avant d’être utilisé pour la cuisson. Malgré cela, la soupe obtenue restait très acide. Nous avons également reçu une soupe de fruits en conserve en accompagnement, qui était délicieuse. De plus, chaque personne recevait 50 grammes de vin, un poisson séché salé et un morceau de chocolat par jour.

Lorsque les réserves d’eau douce sont insuffisantes, elle est utilisée uniquement pour cuisiner et boire. La toilette et le bain ne peuvent se faire qu’à l’eau douce, pour laquelle l’équipage distribue ou achète un shampoing spécial (de la marque « Sunshine »). Les douches sont uniquement disponibles dans la sixième cabine, qui est une cabine individuelle, et la deuxième cabine dispose également d’un lavabo. Pour prévenir les furoncles et autres inflammations cutanées purulentes, un médecin patrouille quotidiennement le navire et distribue des cotons-tiges imbibés d’alcool à chaque personne pour le nettoyage. Cependant, les personnes travaillant dans la salle des machines souffrent encore fréquemment d’acné. Les sous-vêtements du navire sont jetables, en gaze, y compris les sous-vêtements, les t-shirts et les pantoufles en cuir. Les « sous-vêtements jetables » étaient initialement conçus pour être portés pendant 10 jours consécutifs avant d’être remplacés, mais faute de réserves suffisantes, ils étaient généralement portés pendant un mois, voire plus, jusqu’à devenir totalement inutilisables. Suite aux douloureuses leçons tirées de l’expédition cubaine de 1962, les sous-mariniers soviétiques commencèrent à installer la climatisation. Cela impliquait de retirer une cabine pour huit personnes du deuxième compartiment. Si les conditions de sommeil se dégradèrent légèrement, la température de la cabine redevint supportable. La climatisation ne fonctionnait que lorsque le sous-marin était immergé, abaissant la température à 27 °C la nuit. Normalement, la température de la cabine oscillait entre 30 et 35 °C. Cependant, la climatisation de fabrication nationale tombait fréquemment en panne, ce qui nous frustrait, mais nos ingénieurs ingénieux parvenaient toujours à la réparer. Sans climatisation, la température montait en flèche, atteignant 37 °C dans le premier compartiment, 42 °C dans le deuxième, et même 60 °C dans le sixième. C’était insupportable.

En immersion, il n’y avait que deux toilettes : une dans le troisième et une dans le sixième compartiment, mais les canalisations étaient généralement courtes. Constipés par le régime alimentaire à base de conserves, chacun n’avait besoin d’aller à la selle qu’une fois tous les trois jours environ. À la remontée, seules les toilettes supérieures (situées dans un compartiment à l’intérieur de la coque légère, près du toboggan) étaient accessibles, et leur utilisation en immersion était interdite.

Deux jours plus tard, la directive du haut commandement de la Marine a été révoquée, à notre grand soulagement. De plus, nous étions encore en Méditerranée occidentale à ce moment-là, et les seuls sous-marins capables d’exécuter l’ordre étaient le B-130 et le B-409. J’ignore ce qu’ils y faisaient, mais les capitaines des deux sous-marins ont ensuite reçu des médailles. Après la guerre, nous avons été autorisés à entrer dans le port algérien d’Annaba pendant trois jours, où nous avons fait le plein d’eau et de provisions. C’était notre première fois à terre.

Nous avons continué notre mission de combat en Méditerranée occidentale. Au Nouvel An, nous avons été transférés en Méditerranée orientale, près de l’Égypte, et avons finalement reçu l’ordre d’entrer à Alexandrie en janvier, quatre mois après avoir quitté la base. Le vent soufflait fort à Alexandrie, et nous avons peiné à maintenir la passerelle. Mais le repos tant attendu était enfin arrivé. Nous nous consacrions au réapprovisionnement, aux réparations de routine et au débarquement du personnel. Nous recevions également des devises étrangères, que nous utilisions pour acheter des cadeaux à nos épouses. Cependant, nous devions être extrêmement prudents lors de nos achats, surtout pour les objets en or. La fraude était omniprésente et, au début, nous étions peu habitués à ces marchés « sauvages » (nous étions habitués au système commercial soviétique, où les vendeurs étaient responsables de leurs marchandises). Cependant, nous nous sommes progressivement adaptés et avons bénéficié des conseils de « vétérans ».

Après un mois en Égypte, nous sommes retournés en Méditerranée orientale pour combattre jusqu’en avril 1974, puis sommes rentrés à Alexandrie trois mois plus tard. Cette fois, nous avons confié le sous-marin à une équipe de maintenance, qui a effectué les réparations nécessaires et restauré l’équipement, tandis que notre équipage était envoyé en Crimée pour un mois de vacances. Nous avons embarqué sur une navette de la flotte de la mer Noire, traversé le Bosphore et sommes arrivés à Sébastopol quatre jours plus tard.

À Sébastopol, nous avons été accueillis par les épouses du commandant qui nous avait convoqués. Nous les avons finalement retrouvées. Les recrues ont été logées dans une caserne ornée d’un buste de Pavel Koshka, tandis que les officiers, les adjudants et leurs épouses ont été envoyés à Yalta, non pas au sanatorium où se trouvait un autre membre d’équipage (B-105), mais dans un sanatorium. Malheureusement, un immense escalier se trouvait devant le bâtiment, que les jambes atrophiées des sous-mariniers ne pouvaient pas gravir d’un seul coup. Il n’y avait pas d’eau chaude, et l’eau était froide (faute d’approvisionnement régulier en eau, de nombreuses épouses sont tombées enceintes). La nourriture au sanatorium était également exécrable, mais nous nous sommes vite adaptés : nous fréquentions les restaurants locaux, qui servaient une cuisine délicieuse et très bon marché (c’était en avril, pas encore la haute saison), et nous nous régalions de kebabs, de travers de porc et d’autres spécialités de viande. Une bouteille de vin mousseux ne coûtait qu’un rouble et 40 kopecks !

Par la suite, une commission médicale spéciale nous a examinés et soumis à des tests comme des lapins. Nous avons appris plus tard que nous étions utilisés comme sujets d’expérience pour étudier les effets d’un confinement prolongé, du travail et de la vie en groupe. Il s’est avéré que c’était nécessaire pour le programme spatial.

En réalité, les permissions des officiers duraient trois semaines, et chaque semaine, ils étaient tous de service à la caserne de Sébastopol, chargés du maintien de la discipline et de l’ordre. Les recrues se mutinaient parfois ; elles étaient jeunes et avaient une poussée d’adrénaline après avoir été libérées du « tonneau de fer ». Un mois plus tard, nous étions renvoyés sur le navire et nous sommes dirigés vers Alexandrie pour recevoir le sous-marin, puis nous avons repris le service au combat.

Ainsi, en mai 1974, nous sommes retournés en mer pour trois mois de service de combat. La fatigue mentale commençait à s’installer. Mais le corps s’était habitué au travail requis, l’accomplissant automatiquement. Il s’était également habitué aux températures élevées de la cabine. Le médecin commença à rester allongé dans son lit à 27 degrés Celsius, gelé. Quant aux soins médicaux, curieusement, personne à bord ne tomba malade (à l’exception de l’acné de l’équipage de la salle des machines). Apparemment, dans un espace clos, il n’y avait pas de place pour l’infection. Cependant, notre médecin commença à s’inquiéter : nous étions déjà à mi-chemin de la traversée en autonomie et il n’avait encore obtenu aucun résultat. Il commença donc à examiner chaque membre d’équipage, s’enquérant de leur santé, notamment de leurs douleurs. Finalement, il découvrit que l’un des électriciens présentait des symptômes d’appendicite. Il en informa le capitaine : une opération était nécessaire. Ils en informèrent la base flottante, qui demanda : « Pouvez-vous vous en occuper vous-même ?» Le médecin répondit : « Oui.» L’opération commença dans la nuit. Nous avons atteint le palier à 80 mètres et commencé à préparer la salle d’opération, qui servait de mess et de mess des officiers. Nous avons passé deux heures à laver, nettoyer, installer l’éclairage et couvrir la cale de bâches pour la protéger des cafards et de la condensation. Le chirurgien avait besoin d’un assistant pour l’opération. Il était prévu que l’hygiéniste chimiste, un marin conscrit dans notre cas, l’effectue. Mais un incident s’est produit. L’hygiéniste chimiste avait disparu ; ils ne l’ont pas retrouvé. Je me suis joint aux recherches et je l’ai trouvé caché derrière le porte-torpilles le plus éloigné. Je lui ai dit de sortir et de participer à l’opération. Il s’est mis à pleurer et a dit qu’il ne partirait certainement pas. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas, et il m’a répondu qu’il avait peur du sang depuis son enfance et qu’il s’évanouirait à sa vue. J’ai expliqué la situation au médecin. Il était confus et m’a demandé de l’aider. J’ai expliqué que je pouvais l’aider et que je n’avais pas peur du sang, mais qu’en tant que commandant des communications, je pourrais avoir besoin de maintenir des conversations radio ou de communication à tout moment, et que la durée de l’opération était imprévisible. Puis je me suis souvenu que mon subordonné, un soldat des communications, avait suivi deux cours de médecine avant de s’engager dans l’armée. Avec son accord, je l’ai immédiatement recommandé au médecin. C’est ainsi que la décision fut prise. L’opération commença après minuit. Mais elle dura exceptionnellement longtemps. Au début, le médecin ne parvint pas à localiser l’appendice, qui s’était en quelque sorte enroulé sur lui-même. Après l’avoir trouvé, il confirma qu’il s’agissait bien d’une appendicite purulente et d’une cellulite, et qu’il fallait l’enlever immédiatement. En bref, l’opération fut terminée vers 5 heures du matin. Après l’opération, le patient fut transféré dans la couchette du navigateur voisin, de service à ce moment-là, tandis que le chef d’équipe se reposait ailleurs. Le médecin resta à ses côtés et, pendant les trois jours suivants, s’occupa du marin jour et nuit. En bref, il s’occupa de lui comme s’il était son propre fils. D’après le rapport, le médecin obtint gain de cause : ses mérites furent reconnus par la flotte et il reçut une décoration.

Notre troisième mission de combat, qui dura trois mois, se termina sans incident. Fin juillet 1974, nous fûmes envoyés à Tartous, en Syrie, pour nous reposer et effectuer des réparations de routine. Nous accostâmes à un dock flottant, un ancien dock encore utilisé à Tartous. Nous y logions. Nous débarquâmes par groupes de cinq, vêtus uniquement de vêtements civils. On nous donna également des devises étrangères à acheter. Contrairement aux Égyptiens rusés, les Syriens nous traitèrent avec beaucoup de gentillesse, sans tromperie et avec respect. La cuisine du restaurant était délicieuse et à un prix raisonnable. L’alcool était plutôt limité, mais nous découvrîmes rapidement que la boisson idéale était l’eau-de-vie de café, dont la bouteille coûtait trois livres. Les magasins nous vendaient clandestinement des magazines pornographiques, une nouveauté pour nous, mais les services spéciaux locaux de la mer Noire surveillaient de près et confisquaient tous ces articles, inscrivant les vendeurs sur une liste de surveillance. Nous utilisions les devises étrangères principalement pour acheter de l’or de haute qualité et des bijoux pour femmes.

La situation dans le port était tendue, et nous étions constamment en alerte anti-sabotage, à l’affût des saboteurs de sous-marins israéliens. De ce fait, nous sommes devenus célèbres suite à un incident. Lassé de la monotonie de la vie, un lieutenant de marine a décidé de s’amuser. Il était plongeur expérimenté, et le navire avait deux équipes de plongeurs à bord. Il a élaboré un plan secret complet : il a convaincu un mouilleur de mines de le maintenir avec une corde à la rambarde du pont de pilotage. Il a également briefé nos deux vigies équipées d’armes automatiques (l’une à la poupe, l’autre à la proue) et leur a ordonné de monter la garde.

Après la Syrie, il ne nous restait plus que quelques missions de combat. En guise de punition pour notre indiscipline, un chef d’état-major de brigade nous fut assigné pour la traversée de la Méditerranée jusqu’à Gibraltar et retour, avec pour mission de « rétablir l’ordre » à bord. Sa patience envers le navigateur et moi était à bout. De plus, nos rations alimentaires étaient extrêmement limitées, et malgré la faim, nous ne pouvions pas garder la nourriture. Plus tard, à terre, je découvris que j’avais perdu 20 kilos et que j’étais maigre comme un clou. Au retour, nous essuyâmes une nouvelle tempête, mais tout se termina bien. Heureusement, j’avais commencé à rédiger mon rapport de combat annuel pendant le voyage, ce qui me permit de terminer ma mission à temps.

Nous sommes rentrés à la base le 8 octobre 1974, après 388 jours de mer. Il neigeait et nos supérieurs nous ordonnèrent de nous aligner sur le quai avec notre troisième uniforme (la veste). Nous avions du mal à en trouver. Les cravates étant rares, nous avons ramassé des chiffons et porté des casquettes moisies et froissées. Beaucoup portaient même des pantoufles. À la tête du groupe, Wolf Chernavin a prononcé un long discours dont je ne me souviens plus des détails. Je tremblais de froid et, pour la première fois de ma vie, j’ai senti mes dents claquer sans pouvoir me retenir ; je ne pouvais plus fermer la mâchoire. Un marin est arrivé derrière moi et m’a jeté une veste de mécanicien, me sauvant ainsi. Après le discours officiel, nos épouses ont été autorisées à nous rejoindre, et c’est là que je me suis senti vraiment chez moi.

Quant au sous-marin du Projet 641, nous avons pu constater sa fiabilité lors d’une plongée soudaine. J’étais dans le troisième compartiment (de contrôle) lorsque l’aiguille du profondimètre a soudainement dépassé la barre des 300 mètres. La coque a craqué comme une noix (le revêtement intérieur se déformait) et les portes coulissantes du compartiment se sont bloquées. Je n’ai même pas tendu la main vers mon équipement de survie, pensant : « La mort sera instantanée.» Heureusement, Ivan Kaminsky, le mécanicien de service, nous a sauvés. Il prit aussitôt la décision de faire surface et de filer. Le sous-marin se mit à trembler violemment, et nous aussi – une sensation que je n’ai plus jamais ressentie. Nous avons réussi à nous sortir de ce piège dangereux. Ce fut un moment éprouvant pour les nerfs !

Remarque : Techniquement, le sous-marin diesel-électrique Type 641 est doté d’une double coque, construite en acier spécial AK-25 (limite d’élasticité : 590 MPa) et d’une épaisseur de 22 à 35 mm. Le Type 641 est conçu pour opérer à une profondeur maximale de 250 mètres et 280 mètres.